SOBRE POEMAS TRADUCIDOS

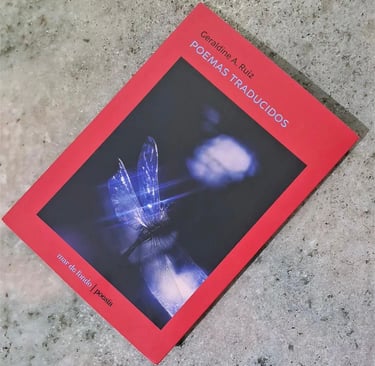

Texto leído el 17 de octubre en Club Social Nueveonce, en la presentación de Poemas traducidos de Geraldine Ruiz. Publicado por la novísima y flamante editorial Mar de fondo.

ENSAYO

Adrián Agosta

11/7/20248 min read

Cuando recibí Poemas traducidos (Editorial Mar de Fondo, 2024) de Geraldine Ruiz, no fui capaz de contenerme. Lo leí esa misma noche. Lo releí al día siguiente. Con los poemas de Geraldine me pasa algo que no me suele pasar con los de otros poetas en la actualidad: siento cada poema como un desafío, casi un riesgo. No exagero al decir que quien pretenda comprender intelectualmente la poesía de Geraldine —y esto pasa con las buenas obras— se verá destruido no solo intelectual sino sentimentalmente. Y esto es, entre otras cosas, porque su literatura juega con destreza el juego de comunicar a través de la música, “aquel arte —según Borges— en que el fondo es la forma y la forma es el fondo”.

No me avergüenza admitirlo, al contrario, me ceba: muchas veces no logro comprender los poemas de Geraldine. Incluso después de una relectura. Cada uno de estos despliega una infraestructura semántico-sintáctica complejísima. Me exigen y yo ni de casualidad estoy a la altura. Después me enderezo, escupo unos carozos y me pregunto en voz baja: ¿comprender? ¡Qué tontería el intento por entender un poema! A principios de los `90, época en la que muchos de los artistas de nuestra generación estábamos quebrando el cascarón, Manson supo decir que la función del arte no es ofrecer respuestas y verdades sino, por el contrario, ofrecer preguntas. ¿Y no fue Bertolt Brecht quien escribió “quien quiera ver solo aquello que se puede entender no debería ir al teatro sino que tendría que ir al baño”? En tal sentido, los poemas de Geraldine habitan esa penumbra como pequeños artefactos desconocidos en la casa de nuestros ancestros. Y aunque parezca contradictorio, tal vez mordaz, en ese momento se ilumina en mí la curiosidad, el impulso por aventurarme hacia ese peligro, el deseo de seguir. Y en consecuencia sigo, y el poema sigue y me aventaja y me aniquila. ¿No es una maravilla? La perspicacia, la erudición, la ironía y el humor, el amor y la protesta que se ponen en juego en cada texto que Geraldine inventa con delicadeza de orfebre, exigen una lectura igual de dedicada y delicada, acaso hedónica.

Walsh escribió: “sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero, en su forma óptima; pienso que la literatura es, entre otras cosas, un avance laborioso a través de la propia estupidez”. Muchos poetas contemporáneos, en tiempos de arte devaluado, marginado, degradado y reducido a contenido —estas palabras son de Scorsese—, han hecho de su propia estupidez una estética. No me pueden desmentir. Han convertido sus poemas en pequeños charcos de agua estancada en donde beben y escupen y, como Narciso, se alaban a sí mismos. Le podemos achacar eso a muchos, eh. Me incluyo. Pero no a Geraldine. Ella es una poeta que reconoce sus límites, sus vicios, sus lugares comunes, y a partir de allí se critica, se reelabora, se corre y se extraña. Puedo ver en los poemas de Geraldine el placer por el juego y, sobre todo, por el riesgo que implica el juego. Puedo imaginarla desvelada buscando la palabra exacta o, como diría Walsh, la forma óptima. La primera de las cinco partes que componen este libro, justamente titulada Un avance laborioso, retoma esta cuestión. Geraldine combina en una extraña ars poética reflexiones sobre la propia escritura —“todo lo que escribo rehúye/ se hastía, prescinde”— con contundentes imágenes: “no se puede vivir sin trozar la ternura/ embolsarla, enterrarla y sembrarle encima/ un árbol al cual peregrinar”. Este trabajo, el de la escritura, se presenta como movimiento, como sagrada liturgia, como transubstanciación: “hostia es para mí lo que me aparta de mí/ lo que me niega”. Y en esa búsqueda, en esa labor casi alquímica, solo encaja la pieza justa. La poeta ya no quiere hablar de Dios y de conceptos y dice: “me cansé y decidí hablar/ de un radiador, de una polea, de una zanja/ pero me miraron con extrañeza”. El ritmo de la voz de Geraldine dibuja la densidad de su experiencia como mujer, como mujer nacida en Barranquilla, como mujer nacida en Barranquilla y radicada en Buenos Aires, como mujer nacida en Barranquilla y radicada en Buenos Aires y estudiante de composición, como mujer nacida en Barranquilla y radicada en Buenos Aires y estudiante de composición y artista interdisciplinaria. Por eso creo que no miento cuando sostengo que acá no solo hay una transgresión de los límites del lenguaje sino también de la propia identidad; en ambos casos, una desterritorialización: “el digno sarro de los baños públicos/ un perro muerto en la ruta/ los hematomas del placer, los del terror/ tu hija que lleva mi nombre/ de mí no saben nada”. La ausencia de mayúsculas al comienzo de los poemas, las repeticiones, la polifonía, el uso casi caprichoso de los puntos suspensivos y los paréntesis, los textos en apariencia inacabados, así como otras herramientas lingüísticas que se despliegan a lo largo del libro, son tensores que Geraldine utiliza para connotar esa crisis o, como diría Julia Kristeva, esa lógica otra que se da en su palabra poética. Una lengua extranjera, diría Proust, un devenir-otro de la lengua, un delirio. Dice Geraldine: “me cansé y escondí/ cosas honorables en malos poemas, casi logro/ algo, romper una pared/ (romperme el rostro contra una pared) casi logro/ callar para que algo me conmueva”. Esto me devuelve a Walsh, para quien “escribir es escuchar”. En este sentido, la poeta avanza como una observadora atenta, en permanente estado de alerta, y capta, como veremos a lo largo de esta obra, los destellos, los detalles fugaces, la pequeña, extraña y al mismo tiempo feroz belleza del día a día.

Ahí reside, en definitiva, el ejercicio de la poesía de Geraldine: detenerse a mirar, detenerse a oír. La segunda parte de este libro se titula Tchotchkes, término que podría traducirse como “pequeño objeto de colección” , o mejor aún, “pequeño objeto misceláneo” y que, a la vez, puede darnos un indicio de la manera en que Geraldine compone sus poemas: con curiosidad, con asombro, con travesura. No es azarosa, en el poema que inicia esta serie, la referencia al pintor y escultor francés Edgar Degas, a quien se lo recuerda por sus caballos en movimiento y por sus bailarinas en pleno acto. Al igual que el pintor, sin dudas, la poeta pretende llegar no al significado de las cosas sino al instante previo a su fuga. Capturar lo que estaba ahí aunque ya no. Dice “rescato/ el movimiento y es el movimiento/ el souvenir o no de una victoria”. Si bien sostengo que el lenguaje se presenta en este libro como una experiencia que pasa de nombrar un acontecimiento a ser el acontecimiento mismo, no voy a negar que en esta segunda parte las imágenes adquieren una significación. La presencia de la tierra y de la sangre, por ejemplo, nos devuelve a la cuestión del territorio, de la identidad, del destierro. A través de una inocente pintura —una pasiflora quemada por el sol y moribunda “por cambiarla de hábitat/ y esperar que florezca”— o a través de una fotografía atroz —“habernos desollado/ mutuamente los duraznos/ que estorbaban en el pecho”—, Geraldine nos permite pensar las complejidades de crecer en un hábitat otro. Quizás por eso, mientras avanzaba en la lectura de estos textos, se me ocurrió una narrativa caprichosa, arbitraria e insuficiente: la poeta no intenta superar o vencer frente al amontonamiento de cosas, los bichos que sobrevuelan, la mugre, la otredad y la crisis de su identidad y de su lengua sino que aprende a moverse y a cantar en tales circunstancias. Nos dice: “bailo en la estepa minada” y más adelante “está bien, estará bien, estaremos bien/ para todo existe una membrana”.

Trasplante es la tercera parte. En el poema titulado Desalojo, leemos “yo creí en el arraigo [...] edificar sobre el pantano”. Con un lenguaje que es a la vez tierno y devastador, Geraldine nos habla de su fe en la permanencia en un mundo líquido, inestable y voraz. Como quien revive lo siniestro, debe abandonar su departamento en tres semanas sin devolución del depósito. Entonces las cosas vuelven a amontonarse en cajas. Dice: “cosas, sacos de cosas, saco las cosas y, ahora, sin vocación/ dispongo las cosas en cajas; ahora las cajas/ cientos de cajas, se jactan/ las cajas de haber engullido (a lo constrictor)/ reliquias que preservo con recelo”. La metáfora de la pasiflora vuelve: es la poeta, una vez más, como siempre, la que debe abandonar su parcela, llevar a cuestas sus amuletos, y buscar un nuevo lugar. La poeta vuelve a ser lo que nunca dejó de ser: nómade. Y el mundo vuelve a ser inestable, un mundo que, como diría Montale, en su esfuerzo por hacerse materia choca a cada paso con el vacío que nos invade. En el poema Casa, leemos “ya no sé a qué me refiero/ cuando digo mi casa/ si todos los días/ un pueblo distinto/ presencia mi parto”. Frente al desarraigo, pienso en Gabriela Mistral, pienso en Ida Vitale, en Pizarnik, pienso en Clarice Lispector. Al igual que ellas y tantas otras poetas, la voz de estos poemas habita y esgrime —debe esgrimir— una lengua sonámbula para cantar su sonambulismo. En un texto hermoso que Manuel Duarte escribió sobre un libro absolutamente menor de la poesía actual, leí que para Wallace Stevens la vida parecería ser un problema menos de personas que de lugares. Podemos decir que acá pasa lo mismo. Escribe Geraldine: “¿Por qué te toma tanto tiempo la mudanza?/ pregunta un abanderado de la praxis/ ¿cómo le explico lo que cuesta conseguir/ un camión/ lo suficientemente grande/ en el que quepan/ el sofá, la mesa, la heladera/ y el repositorio de recuerdos [...]?”. Quietud y movimiento, luces y sombras, dicha y desdicha se combinan constantemente. Y en medio de todo el quilombo, simultáneamente, la voluntad, el ánimo y el coraje de esta poeta en cada línea —en su baile en medio de un campo minado, en su entusiasmo por construir sobre un campo pantanoso, incluso en una de las frases más hermosas del libro: “la flecha que me atraviesa no me divide, yo le crecí alrededor”—, así como también cierto desaliento que me atrevería a categorizar como generacional: “perdimos/ jamás podremos reproducirnos, o peor/ terminar de decorar el nido, o mejor aún/ tirarlo abajo y armar con la chamiza un barco/ y escribir en él el movimiento”.

Si tuviera que elegir una palabra para este libro sería esa: movimiento. Arraigo y desarraigo, juventud y muerte, placer y temor, terror y ternura. En la vorágine, cosas, cajas, perros muertos, miles, mariachis, vaivén de caballos y de ojos, fuego, jazmines, trenes, campanas, pulpos seppuku, Cummings y Quilmes. Y es en ese constante devenir-otro, en esa crisis, donde halla la compañía, el ágape, el amor, el refugio, la voz propia. ¿Y qué puedo decir acerca de la voz de Geraldine? Nada que alcance. Disruptiva, poco convencional, contracultural. Es una voz que se opone al carácter oprimido de la lengua en su uso actual, tan acartonado, y que ataca al discurso logocéntrico de este mundo devorado por el tecnocapitalismo. En los poemas de Geraldine veremos que no se pretende representar ni designar algo. Al contrario, palabras como objetos e imágenes constituyen el devenir de una lengua extranjera que vira hacia la música y allí hace sentido. Es en la voz de Geraldine, en la riqueza de recursos, en sus procedimientos, en sus esguinces, en sus fracturas, en su violencia y en su ternura que veo el pulso de toda una generación devastada por la inestabilidad, y también enviciada por ella. Sí, cada poema de Geraldine es un desafío, un riesgo. Su poesía nos pega un cachetazo, nos obliga a escupir el carozo. Celebro que así sea. Aunque el mundo se termine, aunque nuestro destino sea abandonar los lugares que amamos y movernos hacia el futuro. Celebro que todavía existan poetas que se detienen a mirar, a escuchar y a jugar, que inventan, que se divierten, que siguen creyendo, como Geraldine, que “la utilidad despoja a las cosas de su belleza”.

GIROS

Giros nace a comienzos de 2021, cuando la primera etapa de una joven cuarentena ya había pasado y sólo quedaba la incertidumbre de ver el mundo desde nuestras pantallas, un mundo en el que todo tenía una fecha de vencimiento cada vez más corta. Con la convicción contraria de la inmediatez y a partir de las obras de artistas sin los contactos necesarios para participar en los grandes medios, Giros publica su primera edición en febrero de ese mismo año.

Fundada por Gonzalo Selva (estudiante de cine), a los pocos meses se incorporan al equipo Joaquín Montico Dipaul (oriundo de Ingeniero White) y Gala Semich Álvarez (Licenciada en Letras).

Después de un año y medio Giros construye una comunidad y brinda la posibilidad a escritores, periodistas, ilustradores, poetas, fotógrafos de publicar sus primeras (segundas, terceras y cuartas) obras.

Giros busca ser un espacio para todo aquel que tenga algo para decir o mostrar.

El anacronismo nos convoca; el último tuit del influencer nos repele.

Seguinos en nuestro Instagram

© 2025. Todos los derechos reservados.