Un pez vivo con la mano. El dios de Adélia Prado

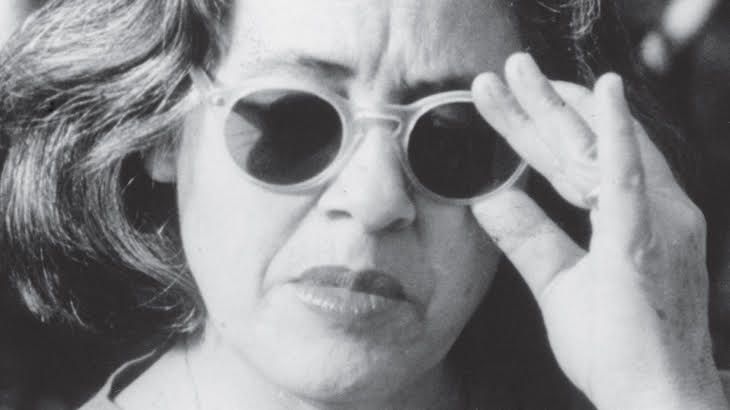

Estas son unas palabras sobre la poesía de una inmensa autora brasileña, Adélia Prado, nacida en Divinópolis, Minas Gerais, en 1935. Adélia vive; el último diciembre cumplió 88 años. Esta breve reflexión versa sobre tres poemas suyos en particular.

ENSAYO

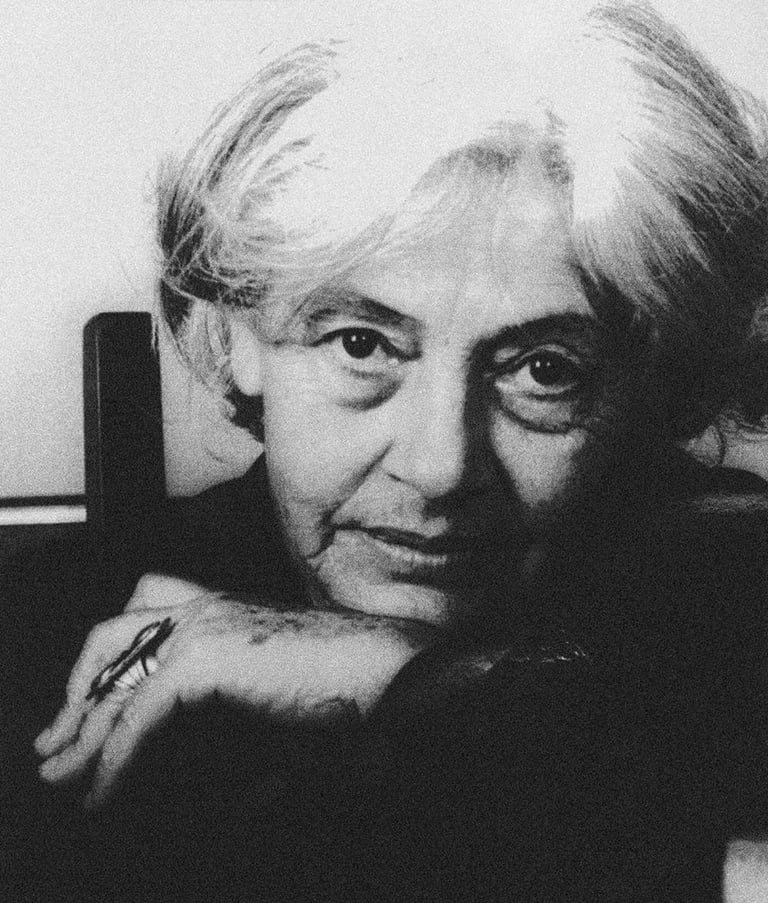

María Sevlever

5/23/20247 min read

Por: María Sevlever

nació en Buenos Aires en 1994. Estudia Letras en la UBA desde hace bastante, con interrupciones: incursiones en las carreras de Artes Audiovisuales y de Escritura en la UNA. Escribe poesía e investiga sobre la obra de Borges en un equipo UBACyT, con el que organiza actividades de divulgación de la obra del autor. Sus proyectos teatrales incluyen: “Una habitación así”, “Último piso” y “Fiesta en el jardín” tuvieron funciones en el Centro Cultural San Martín, La Manzana de las Luces y el Club Cultural Matienzo, entre otros. Se mantiene diseñando contenidos digitales para aplicaciones móviles.

Estas son unas palabras sobre la poesía de una inmensa autora brasileña, Adélia Prado, nacida en Divinópolis, Minas Gerais, en 1935. Adélia vive; el último diciembre cumplió 88 años. Esta breve reflexión versa sobre tres poemas suyos en particular.

Sobre la poesía de Adélia y sobre Adélia se puede decir mucho. Para quienes no estén interiorizados, Prado ha escrito obra en prosa, en formatos cortos como nouvelles, pero su reconocimiento principal está en relación a su poesía. En general, la crítica aborda su obra pensando en ella como una poeta mística, con la imagen, seguramente, de la tradición de las místicas antiguas resonando; aquellas que plasmaron sus experiencias y visiones del universo trascendental en diarios y cartas y otras literaturas. Sobre que el sentimiento religioso y, en gran medida, su encarnación en la palabra Dios tienen un lugar central en su producción no cabe mucha duda. Los poemas donde Prado menciona abierta, temáticamente, a la religión cristiana son mayoría en su obra. Y hay una cuestión muy atada, a priori, a esta tradición de la literatura mística que tiene que ver con un primer plano constante del cuerpo. Es por eso que se habla, muchas veces, también, de una experiencia erótica: erótica en relación a lo sensorial, a los sentidos, y a ese protagonismo de la carne, de la experiencia de un cuerpo humano en un mundo terrestre. De ahí que, en repetidas ocasiones, la crítica haga hincapié en la voz poética de Prado como una voz de mujer que expone su feminidad, su experiencia vital desde un cuerpo de mujer de forma llana, muchas veces muy explícita, y con muchos claroscuros que podrían generar una fricción con visiones más conservadora de lo religioso. Adélia escribe como si intentara integrar al universo entero, con sus contradicciones. Lo supuestamente sagrado y lo supuestamente “bajo”. En Prado, el erotismo es una parte central de lo que Dios dio a los hombres y mujeres, y se honra, y se agradece, y se escribe.

Lo que me interesa, en particular, más allá de esta presencia temática, semántica, léxica, que sin duda está, es pensar qué relación establece esa decisión, ese recurso de apelar y nombrar constantemente al universo religioso y trascendental, con la construcción poética en sí, con la búsqueda poética de Prado en un sentido más abierto. ¿Por qué cobra relevancia la alusión religiosa en una serie de poemas? O, mejor dicho, ¿qué nos dice eso sobre una voz poética? ¿Qué rol juega, si es que juega alguno? Para pensar en esto, me detengo en tres poemas en particular, para ver un procedimiento que encontramos en muchos otros de su obra: lo que creo, y lo que me gustaría abrir a discusión, es que el gesto de Prado al incorporar alusiones religiosas no es solamente temático sino que tiene profunda relación con la forma de su poesía: pienso que escribe como un gran gesto de fe. De fe en la forma poética. Y la fe religiosa viene, de alguna manera, a profundizarla, a acompañarla, a darle un marco.

Había empezado esta investigación pensando que Prado pone en cuestión los límites del lenguaje y que el elemento religioso viene a suplir, o a reemplazar, esa orfandad, esa impotencia. Puede que haya algo de eso, pero después de un tiempo pensándolo considero que, en realidad, lo que hace es llevar el poema hasta un lugar donde deja la imagen verbal en un espacio en el que confía, en el que se entrega. Confía en el lector, en su aproximación, en su efecto poético. En un suspenso que significa no por sí mismo, sino por lo que lo trajo hasta ahí, o sea, el cuerpo del poema. Varios de sus poemas terminan con frases cerradas, cortas, de apariencia sentenciosa, que en realidad no sentencian sino que abren. Se dejan resonando. El siguiente es un ejemplo: un poema titulado “El alfabeto en el parque”, del poemario Tierra de Santa Cruz, de 1981. El poema es un poco más largo, estos son algunos fragmentos. La traducción es mía y, por las dudas, las cursivas también:

yo sé escribir.

escribo cartas, notas, listas de compras,

(…)

pero también escribo cosas inexplicables:

quiero ser feliz, esto es amarillo.

Y no consigo, esto es dolor.

(…)

no hay cómo no pensar en la muerte,

entre tantas delicias, querer ser eterno.

soy alegre y soy triste, mitad y mitad.

te tomás todo a pecho, dice mi madre,

da una vuelta, distraete, andá al cine.

la madre no sabe, el cine es como decía el abuelo:

“el cine es gente pasando.

lo viste una vez, las viste todas.”

con perdón de la palabra, quiero caer en la vida.

quiero quedarme en el parque, la voz del cantor azucarando la tarde…

así escribo: tarde. no la palabra.

la cosa.

El poema cierra con esta especie de juego de palabras, valga la redundancia, que en portugués funciona igual: tarde es un adverbio de tiempo, además del sustantivo que refiere al momento del día. Escribo tarde, o escribo: “tarde”. Recalcar “no la palabra. la cosa”, ¿qué quiere decir? Un cierre invertido podría estar llevando al frente este doble significado: si escribimos la palabra, y no la cosa, se remarca ese doble sentido de la palabra, cuyo referente se divide. Pero ¿si resaltamos “la cosa”? ¿Qué sería “la cosa tarde”? Prado arma todo un formato donde parece estar siendo explicativa, incluso muy explícita, cuando en realidad dejó entrever el juego de palabras para cerrar con una indeterminación más. Recalcar la pluralidad de significados es, ya que estamos, lo que hace la forma poética: traer al frente los sentidos; ofrecerlos al lector. Confiar (y yo creo que es un acto de fe poética) en que esa construcción va a resonar del otro lado; va a desplegarse en efectos múltiples. Prado lo adelantó desde los primeros versos: sé escribir. escribo notas, listas de compras (cosas que entrarían en el universo de lo explicable), y luego escribo cosas inexplicables (poesía).

Hay varios poemas de Prado que cierran, como ese, con un verso corto, marcado por punto y seguido, en una conclusión parca, breve. Otro ejemplo es “Fotografía” (El corazón disparado, 1978): cuando mi madre posó para este que fue su único retrato, apenas consintió tener las sienes curvas. con todo, hay un deseo de belleza en su rostro al que una doctrina dura volvió contenido. la boca es conspicua, pero las orejas se muestran. el vestido es negro y cerrado. el temor de Dios circunda su semblante, como cadena. luminosa. pero cadena. sería un retrato triste si no viese en sus ojos un jardín. no de aquí. pero jardín.

Esta estructura es muy similar a la del poema anterior: hay una negación de un primer término e inmediatamente después una afirmación que cierra el poema. Lo interesante es que esta afirmación, esta asertividad, no se explica, no redunda, no se acompaña: simplemente se muestra, así, en el último momento del poema. Queda suspendida en el aire. El poema “Antes del nombre” (Bagagem, 1986) tiene un tono similar en el cierre: No me importa la palabra, esta cosa corriente. Lo que quiero es el espléndido caos de donde emerge la sintaxis, los sitios oscuros donde nace el “de”, el “además”, el “el”, el “aunque” y el “que”, esta incomprensible muleta que me apoya. Quien entiende el lenguaje entiende Dios cuyo Hijo es Verbo. Muere quien entiende. La palabra es disfraz de una cosa más grave, sordomuda, fue inventada para ser callada. En momentos de gracia, infrecuentísimos, se puede agarrarla: un pez vivo con la mano. Puro susto y terror.

Acá aparece en todo su esplendor el nudo del lenguaje. Prado dice “no me importa la palabra (…) lo que quiero es el espléndido caos de donde emerge la sintaxis”. Parece referirse a ese magma primordial, anterior a la conformación de lenguaje -una instancia asimilable, seguramente, a la que teoriza Agamben en Infancia e historia-. Luego se refiere al lenguaje como una “incomprensible muleta que me apoya”. De nuevo esta idea de que el lenguaje parece pertenecer a una dimensión que excede lo pensable, o lo antecede: incomprensible, inexplicable, “sitio oscuro”. Y en esta oscuridad sí emerge Dios, en toda su palabra: “Quien entiende el lenguaje entiende Dios”. Lo escribe así, sin preposición: Quem entender a linguagem entende Deus. Como si se refiriera, precisamente, a Dios como un idioma, como si Dios fuera, en definitiva, el lenguaje. Esa instancia previa, incognoscible. Sin embargo, sigue: “Muere quien entiende”. ¿Qué significa esto? ¿Por qué muere quien entiende? Porque el lenguaje, como Dios, son un misterio, y, si vamos un poco más allá, con el misterio que nos constituye. Lo que sostiene ese misterio, esa dimensión, no es el entendimiento, es la fe: si Dios fuese transparente, si fuese explícito, no existiría la fe. Si el lenguaje fuese transparente, explícito, asible, no existiría la fe poética. Creo que Prado dice que la poesía es misterio, la forma más explícita del misterio, de la incomprensión, de la oscuridad del lenguaje. Y escribe, de alguna manera, gracias a y desde esa fe poética porque logra construir esos momentos donde el lenguaje, que no es asible, se suspende y produce la ilusión de que, por un momento minúsculo, efímero, podemos sostenerlo y condensar su potencia. Momentos de esplendor de la fe poética, donde parece dejarse tocar: un pez vivo con la mano.

GIROS

Giros nace a comienzos de 2021, cuando la primera etapa de una joven cuarentena ya había pasado y sólo quedaba la incertidumbre de ver el mundo desde nuestras pantallas, un mundo en el que todo tenía una fecha de vencimiento cada vez más corta. Con la convicción contraria de la inmediatez y a partir de las obras de artistas sin los contactos necesarios para participar en los grandes medios, Giros publica su primera edición en febrero de ese mismo año.

Fundada por Gonzalo Selva (estudiante de cine), a los pocos meses se incorporan al equipo Joaquín Montico Dipaul (oriundo de Ingeniero White) y Gala Semich Álvarez (Licenciada en Letras).

Después de un año y medio Giros construye una comunidad y brinda la posibilidad a escritores, periodistas, ilustradores, poetas, fotógrafos de publicar sus primeras (segundas, terceras y cuartas) obras.

Giros busca ser un espacio para todo aquel que tenga algo para decir o mostrar.

El anacronismo nos convoca; el último tuit del influencer nos repele.

Seguinos en nuestro Instagram

© 2025. Todos los derechos reservados.